PR:本記事ではアフィリエイト広告を利用しています

こんにちは管理人の遠藤です。(@owner_shopendo)

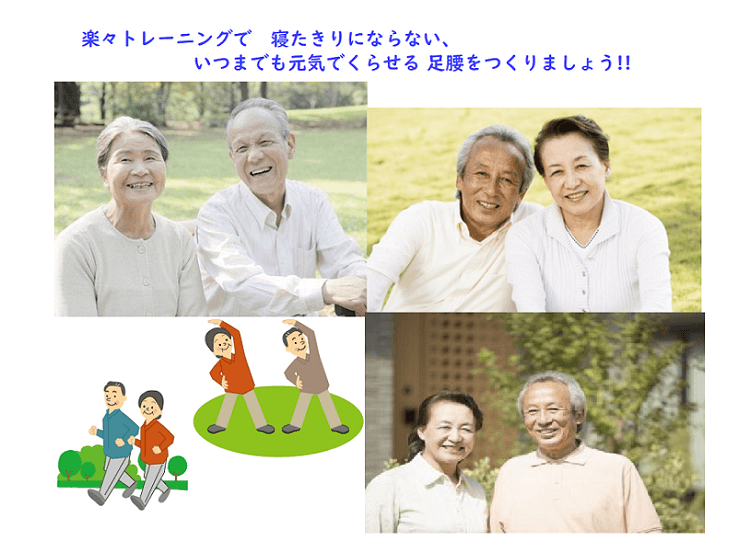

我が家のお隣のお宅は、昨年夏まで86歳のご主人と80歳の奥様の2人暮らしでした。

ご夫婦はとても仲良しで年に1回海外旅行に行かれたり、お隣のよしみで料理の得意な奥様は、時折私を、手料理でもてなしてくれたりととても親しくさせて頂いていました。

しかし残念ながら昨年夏にご主人が突然のご病気で亡くなられました。

しばらくの間、落ち込まれていた奥様を心配していましたが、ある日突然我が家の玄関のベルが鳴りました。

美味しいコーヒーがあるから飲みに来ませんかとお誘いの言葉をかけられました。

お隣さんは、健康寿命のお手本です。

コーヒーを入れるのは亡くなられたご主人の仕事でいつも入れてもらっていたのだが久しぶりにコーヒーが飲みたくなったのだそう。

頂き物のプリンがあったので持って行きコーヒーをごちそうになりました。

その時に色々な話をしたのですが印象的だった言葉があります。

「周りに迷惑をかけないよう、自分のことは自分で行う。」そして「歩けなくなったら困るのでちょっと疲れちゃうんだけど毎日歩く事に決めた。」という言葉でした。

現在は、毎朝ウォーキング30分を日課にしており、自分でスーパーに買い物に行き一人での食事は淋しいからと言って時々私を食事に招いてくれるようになりました。

料理作りも手順を考え頭を使い、手を使いと呆け防止に役立つのだそうです。現在80代のお隣の奥様は、健康寿命を延ばす上手な取り組みをしているお手本だと感じています。

誰にでも訪れるのが老いです。老いは防ぐことはできませんが、気持ちと身体の劣化は防ぐことができるんだなと感じさせてくれる出来事でした。

気持ちを明るく持って、1人になっても前向きな精神力。「素敵な老後を送られている方」としてリスペクトしています。

健康寿命とは・・・

2000年に218万人だった要介護者数が2014年の時点で600万人にまで急増しています。65歳以上の人口3296万人、6人に1人弱が要介護状態ということになります。

厚生労働省が定めている健康寿命とは、色々な病気を抱えていたとしても日常的な介護を必要とせず自立した生活ができる生存期間を指しているものです。

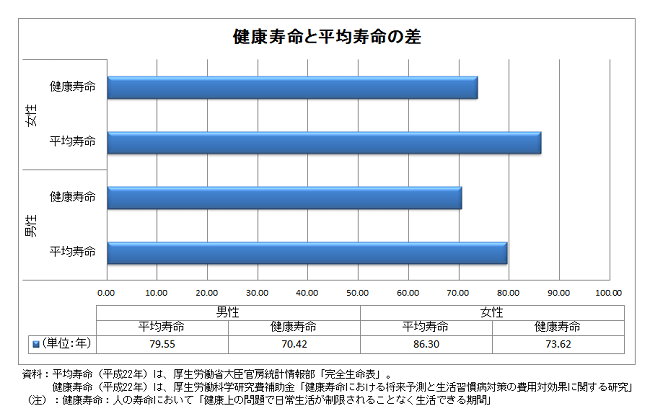

では、日本人の平均寿命はいくつだかご存知でしょうか。 2010年のデーターによると女性は約86年、男性は約80年の寿命でこの数字自体は世界第1位と第2位を誇ります。男女合わせた日本人の平均寿命は約83歳。

厚生労働省 厚生労働白書「健康長寿社会の実現に向けて」より

では、日本人の健康寿命をご存知でしょうか? 実は男性は70.4歳、女性は73.6歳。男女平均すると約72歳となります。

単純に考えると平均的な日本人は11年間もの間、寝たきりを含む要介護状態にある。ということになります。

現在国民の4人に1人が高齢者。そしてその高齢者のうち6人に1人が「要介護認定」や「要支援認定」を受けているという実態があります。

長生きを楽しむためにも、我が家の元気なお隣さんの様に生活習慣の中にちょっとした運動を取り入れ高齢による衰えを止めることはできなくても、衰える速度をなだらかにする努力を忘れないでいたい。そう考えます。

| 人の体の60%は水で出来ています。良い水を体内に取り入れる事は健康を考える上では実は一番大切なことでもあります。 |

健康寿命を保ち寝たきりにならない老後のために大切な事

仲良しのお隣さんを拝見していて元気な老後を送るために大切なことは「寝たきりにならない足腰をつくる」ということではないかと感じています。

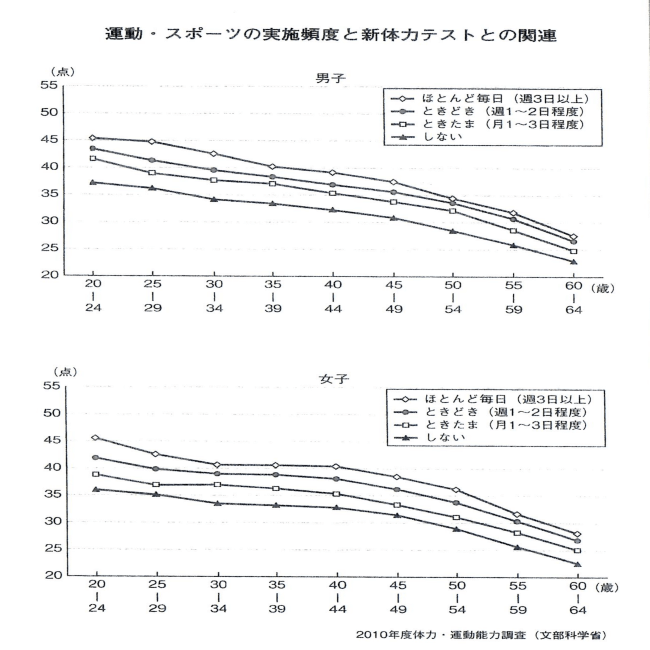

下図は2010年の文部科学省が行ったスポーツテストで、各年齢の男女別で運動やスポーツの実施頻度と体力との関係がどういうものかを、調査してグラフにしたものです。

運動・スポーツ実施頻度と体力の相対的比較 (2010年 文部科学省)

このグラフを読み解いていくと男性は30歳過ぎから、女性は40歳を過ぎたころからなだらかに体力が低下していき、50歳過ぎから衰え始め、60歳からは衰えは加速することがわかります。

しかし、注目すべきは運動をして鍛えている人の低下は穏やかだということです。

運動をよくする50代前半の男性と運動をしない20代後半の男性の体力はほぼ同じ。

女性では運動をよくする50代前半と運動をしない20代前半ではわずかではありますが運動をよくする50代前半の女性の方が体力は上回っています。

この事からもわかるように運動をするかしないかでこれだけの体力の違いが生まれてくることがお分かりいただけると思います。

では寝たきりにならない為の足腰のつくりかたはどうしたらいいのかを次で見ていきましょう。

| 歩行時につま先が自然に上がり、かかとから着地を可能にした健康靴下。足元に不安があるとどうしても動かなくなりがち・・・

足のつま先が上がらないために「すり足歩行」となり、小さな段差などに、つまづきやすくなる事を防いでくれる転倒予防用の靴下です。 高齢者の室内での転倒事故ゼロを目標に、広島大学大学院保健学研究科と共同開発でつくられたオススメ品です。 |

健康寿命のために知っておきたい高齢者の体の5つの特徴

私が地域の元気なお年寄りのための健康促進生活や運動を定期的に行っている会「いきいきクラブ」のセミナーに参加した時に聞いたお話をここで少しご紹介したいと思います。

まず、そのセミナーでお話しされていたことは、若者の運動と、高齢者にふさわしい運動は違うというでした。

体力、運動能力を向上させたい目的で行う若者の運動と、落ちてしまった体力や運動能力を維持・回復させる目的の高齢者の運動では全く別物だということです。

そこで考えなくてはいけないのが高齢になると体はどう変化ししていくのかを知り、理解することです。

その上で高齢者の運動に適したトレーニングを行っていくことが必要になってきます。

年をとったことで体は、どう変化したのか、高齢者の体には5つの特徴があります。その特徴を捉えながら改善を目的とした運動を行うことが重要です。

高齢者の体の特徴|可動域が狭くなる

加齢とともに体は硬くなります。若い人の体が硬いというそれとは異なります。若者の硬いは、筋肉が硬い(使用していない)事での硬さです。

しかし、加齢とともに硬くなる要因は体の関節が関係しています。

骨盤の仙腸関節(せんちょうかんせつ)、背骨の椎間関節(ついかんかんせつ)、肋骨の肋椎関節(ろくついかんせつ)、肩甲胸郭関節(けんこうきょうかくかんせつ)という体の体幹と言われる部分の関節が硬くなるのが特徴です。

関節、筋肉には動く範囲(可動域)というのがあります。この可動域が関節が硬くなることにより動きにくくなる。

動かしにくくなるため周りの筋肉を動かさない。筋肉も硬くなる、そして次に動かすと痛みが出てくるようになるのです。

ですから高齢者は柔軟体操をする際には筋肉を柔らかくすることにより関節を動かしやすくすることを目標にする必要があります。

例えばラジオ体操等は、誰もが知っており難しい動きはありません。

行う際に、からだを動かすことにより「関節の可動域を広げる」意識を持って体操を行うことは大切だそうです。

高齢者の体の特徴|筋力が低下する

先に示した「運動・スポーツ実施頻度と体力の相対的比較」の表で確認したように筋力低下は、50歳ごろから始まり、60歳を過ぎると急激に低下します。

80歳になると筋力は半減します。しかし、筋量と呼ばれる筋肉の量は若い時の30%程度に留まります。その人が持っている筋量で出せる筋力は決まります。

しかし日頃、力を出す行為をしていない高齢者は、この筋力を出し切る力(筋出力)が低下してしまいます。そして自分でも力がないと思い込んでしいう。

高齢者の場合は筋量を増やす筋トレではなく、筋出力をアップさせる(筋力を出し切る能力)をアップさせる運動を行う必要があります。

筋出力をアップする運動をすると短期間で筋力がアップするそうです。

最も衰えやすい筋肉は体幹と下肢との事なのでここを重点的に鍛えることで今までより素早い動きを確保することも可能との事。

高齢者の体の特徴|持久力が衰える

関節の可動域や筋力と並んで衰えが目立つものが持久力です。この持久力の衰えの原因も加齢と運動不足にあります。

持久力が低下すると外出したり、家事をしたりなどが、段々としんどくなり「動かない」生活になっていきます。

家事も運動の一環と考え面倒くさがらず行っていきたいものです。

少し疲れたとしてもしんどくても動くことを積極的に行う癖をつける事が重要です。

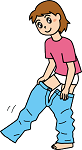

高齢者の体の特徴|バランス能力が鈍る

バランス能力も加齢とともに低下していきます。そのため体の安定感がなくなり歩行中や立ち上がった時にふらついて転倒しやすくなります。

また、下半身の筋力がしっかりしている人でもバランス能力が低下してくると歩行に不安を感じてしまいがちです。

心配のあまり無意識に歩行時に膝を上げなくなり結果すり足で歩くことになります。すり足はつまづきの原因になります。

無意識に不安だから「自分の足を上げない歩き方」をしていることを自覚し、バランス能力を回復させる、維持する片足立ち静止運動などのバランス力を高めるトレーニングもあわせて取り入れると良いでしょう。

高齢者の体の特徴|体形・姿勢が悪くなる

腰が曲がる、頭が前方に移動してしまうなど体形や姿勢が悪くなる。姿勢が悪いままで過ごしていると「痛み」がが発生する様になります。

その痛みは、何の異常もない痛みとして病院などへ行っても「原因が判明しない痛み」として診断されて日常生活を悩ませます。

セミナーの先生は病気による痛み出ないもの「原因の判明しない痛みは、病気ではなく体調不良です」とお話しされていました。

体は、動かさなければ筋肉、関節が硬くなります。動かさないから痛みが生じるようになるということを忘れない。

そして、運動をしない(動かさない)ことは悪循環を及ぼします。

特に、同居している様な高齢者は周りの家族が必要以上にサポートしてしまう。

サポートは足りないくらいが丁度いいと考え自分で頑張る意識と行動が寝たきりの道を遠ざけるコツだということでした。

| なんとなく自分の体臭が気になったりしていませんか?気がつかないところで「老人臭」がするなんて嫌ですよね! 年を重ねても清潔感は保ちたい!老人臭を防止してくれる石鹸です。 |

健康寿命のために実践できる簡単な健康運動

運動をやりつけない人の中には改めて運動をするということに躊躇する方もいらっしゃるかもしれません。

しかし寝たきりにならない健やかな体を保つためには継続しなくては意味がありません。

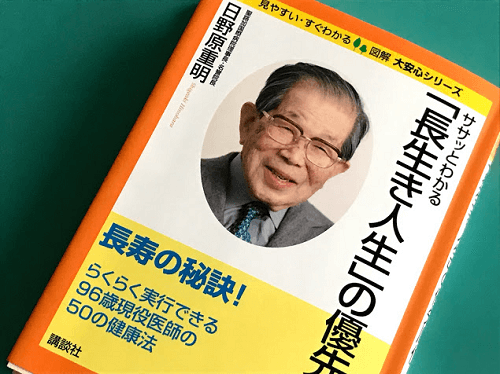

以下は、「いきいきクラブ」で教わった簡単な運動と2017年7月に105歳で死去された医学博士であり聖路加国際病院名誉院長だった日野原重明先生が実践されていた運動をご紹介します。

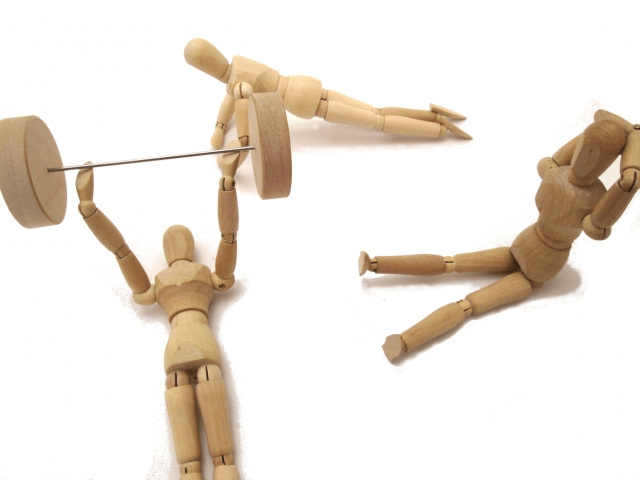

| ラジオ体操(全身&可動域運動) | 布団の上げ下ろし(筋出力運動) |

|---|---|

|

|

| 年配者の方でもなじみがあり、丁寧に行うと可動域のトレーニングになる。 | 足腰を鍛えるトレーニングになる。※和室生活は足腰に適度な負荷がかかり自然なトレーニングになる。 |

| 片足ズボンはき(バランス運動) | 椅子から立ち上がる(筋出力運動) |

|---|---|

|

|

| ズボンを両手で持ち片足を上げて一方を通す。ふらつく場合は壁に手をかけながら。 | どこにも手をつかず背筋を伸ばしたまま太ももに力を入れながら立つ。10~20回。 |

| 腕立て伏せ(筋出力運動) | よく歩く:歩行補助具OK(下半身筋力強化) |

|---|---|

|

|

| 重い椅子やテーブルに両手をかけ前傾姿勢で斜めに立つ、肘を曲げて体を倒し腕の力で身体を支える。5回 | 出来ればリズミカルに速く、背筋を伸ばしてサッサッと速く歩くのが理想です。できるだけエレベーター、やエスカレーターは使わない。 |

えっ?こんなこと・・・と考えがちですが高齢者が筋力低下を予防し寝たきりにならない様に生活するための運動は意識して生活の中で筋肉を使っていくことだと覚えておきましょう。

ポイントは足腰の大きな筋肉を使うということ。これを繰り返せばかなりの運動量になります。少し疲れる、最初は、少しきついかなと感じるかもしれませんが適度に負荷をかけることが大切なので意識して自分で行うことが大切です。

日野原先生は、生前、エレベーターやエスカレーターを使わず階段を意識して使っていたそうです。そして、毎朝、朝食前に15分間腕立て伏せなどの上半身を動かす運動をを行い柔軟性と関節を鍛えることを日課にしていたそうです。

回数や力の掛け方などは自分の体調や体力に合わせていきなり無理をせず、徐々に慣らしていく事が効果的です。1回にたくさんのことをこなすよりも毎日必ず行うことの方が重要だそうです。

慣れてくれば息が切れて少し苦し位まで運動量を増やしていく(汗ばむくらい)と良いそうです。トレーニングで筋力、体力が上がっていくことは必然的に認知症等の老化防止予防にもつながるとの事でした。

| 体を動かした後は、良くほぐすこと(ストレッチ)が大切だと言われています。

入浴は血行が良くなり筋肉がほぐれますから一石二鳥です。また、心地良い良質の睡眠を促す効果もあります。 天然素材の入浴剤を使用すれば、自宅にいながら温泉で味わえるような入浴効果が期待でき心身共にリラックス出来ます。 |

健康寿命と高齢者の運動|まとめ

ここまで、健康寿命を保ちながら元気な老後を送るためのヒントをお話ししてまいりました。高齢者の体の特徴として

- 可動域が狭くなる。

- 筋力が低下する。

- 持久力が衰える。

- バランス能力が鈍る。

- 体形・姿勢が悪くなる。

この5つのポイントを踏まえて、無理をせずに行える運動。日常生活の中での運動。

これが、高齢者になっても寝たきりにならない体を作るうえで大切になってくるんだ、ということがが理解いただけたと思います。

日常生活の中に運動を取り込むことを考えて運動のチャンスを意識的に作ることをしてみてはいかがでしょうか。

皆様の健康寿命の参考にしていただければ幸いです。

| 今、最も怖いのが「新型コロナウィルス」です。病院に行かず自宅でオンラインによる検査や相談が出来る医療サービスがあります。

2020年5月15日の日経新聞電子版で取り上げられました。オンラインで受診できる「かかりつけのドクター」がいると心強いです。 |

コメント