PR:本記事ではアフィリエイト広告を利用しています

こんにちは管理人の遠藤です。(@owner_shopendo)

LD(学習障害)の子どもをお持ちの親御さんの中に「読み、書き、算数」がなかなかうまくいかない、そんな悩みをお持ちの方はいないでしょうか。

そしてもし、そんな悩みが解決できる学習法があれば知りたい!

塾は学習進度が早くてついていけなかった、家庭教師は子どもとの相性が悪くて失敗した。自宅でゆったりと子どもがストレスを抱えず学習出来たらいいのにとお考えではありませんか?

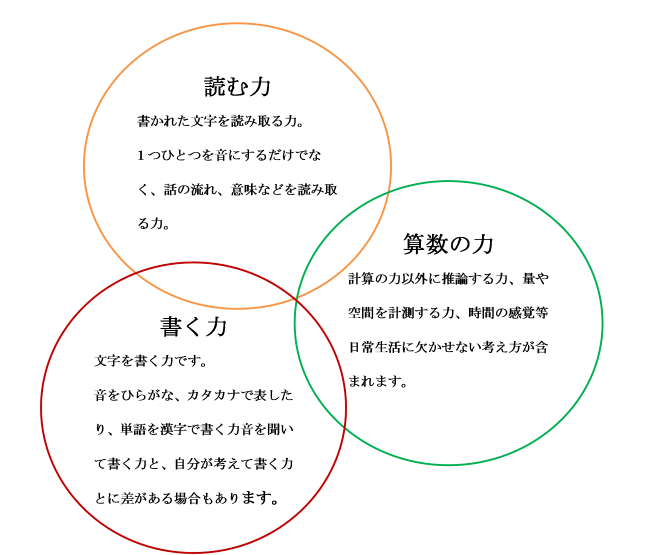

LD(学習障害)では学力に関わる、読む力・書く力・算数の力の苦手な子が多くを占めます。この部分が苦手だと能力はあるけど学力が伸びません。

そんな子どもひとりひとりにピッタリのオーダーメイドの学習教材があれば子どもの苦手を克服し、学力を伸ばしてあげることが可能となります。

これからご紹介するオンライン学習教材「すらら」はそんな理想にかなった学習教材となっています。

確かに巷にはオンライン学習教材は多数存在します。しかし、それらの多くは一定の時間、学習教材に集中することができ、かつある程度の学習水準に達した子どもへ向けての配信授業となっている場合が多いのです。

ADHDとの併発を伴っている集中力の短い子どもたちには不向きです。また、読む力が不足している子どもでは開始後すぐに、つまづくことになります。

後ほどご紹介するオンライン学習教材「すらら」はアニメ方式で子どもの集中力を切らさない工夫とそれぞれの子どもの苦手の部分をくみ取りながら進めていく学習方式に特徴があります。

ある子は小学校1年生の国語から、ある子は小学校3年生の算数の計算からと「無学年方式」で無理のない学習計画をたてて取り組むことができるのでLD(学習障害)の子どもの学びに最適なのです。

理解するまで何度でも学習でき、いっぺんに多くを教え込まないスモールステップ方式もLD(学習障害)の子どもたちには欠かせない学習ポイントです。

今回は、このオンライン学習教材「すらら」が、なぜLD(学習障害)の子どもたちに最適な勉強法なのか、他の学習教材との違い、特徴は何なのかをご紹介したいと思います。

この記事をご覧になり子どもにとっての最適な勉強法とは何かをご理解いただき、更に苦手を克服し学習成果が出て子どもたちが楽しい毎日を過ごしていただければ良いと考えています。

LD(学習障害)のタイプは千差万別

LD(学習障害)と5つのタイプ

LDとは学習障害で発達障害の一つです。

生まれつき、もしくは生後ごく早期の段階で何らかの原因で脳内の神経ネットワークに不具合が生じ、認知、言語、運動、社会性などの機能がうまく発達していかなくなる障害のことを言います。

おこる原因は、はっきりはわかっていませんが直接遺伝に関わるデータはなく、遺伝でも、しつけの問題が原因でもないと言われています。そして小・中学生の4.5%にLDの傾向があると言われています。

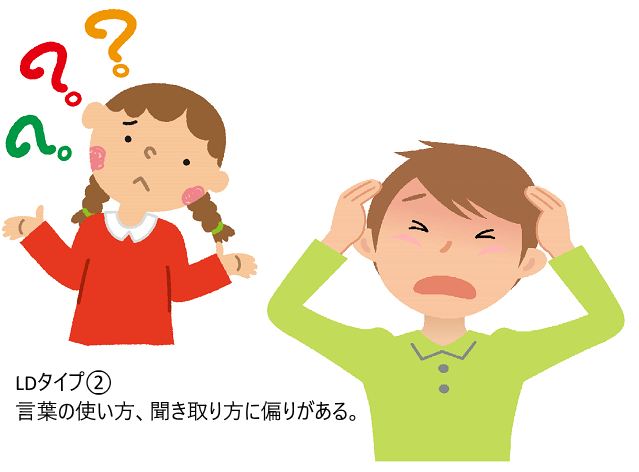

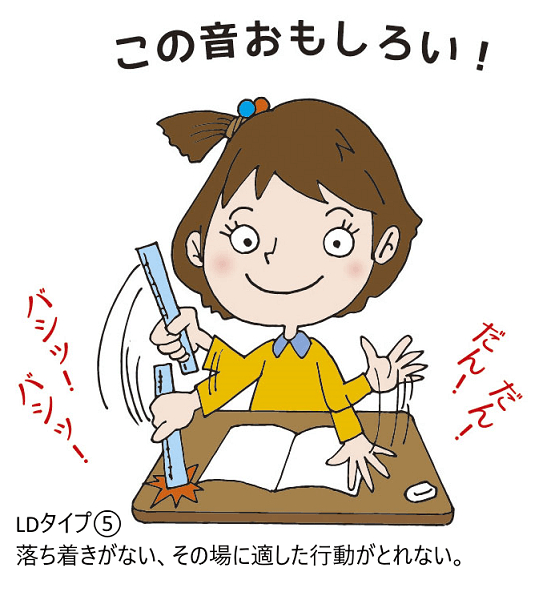

LDのタイプは大きく分けて下記の5つのタイプがあります。

LDのタイプで中核を占めるタイプで医学的に「学習障害」と言う場合はこのタイプを指します。

言葉の問題には聞き取りや話す力のほか会話を進める力、相手の表情、言外の含みを読みとる力が必要ですがこの部分がうまくできないタイプ。

学力のつまづきから気持ちが不安定になり反抗的な態度になったり、社会性を学ぶのに時間がかかる等ソーシャルスキルが未熟なタイプ。

全身を協調させて動かすのが苦手、全身運動だけでなく、手先を細やかにコントロールできないタイプ。(このタイプは字がうまく書けないことが多い)

AD/HDを併発しているタイプ。また逆に数は少数だが、動作が極端にゆっくりな寡動(かどう)と呼ばれるタイプ。

5つのタイプの中で複数の傾向を併せ持っている子どももいたり、一人一人様々です。その中でも最も多いと言われているのが「読み・書き・算数」が苦手な子どもです。

そしてこのLDタイプ①の傾向がある子どもたちは、就学してから初めて気づくケースも少なくありません。

LD(学習障害)の状態

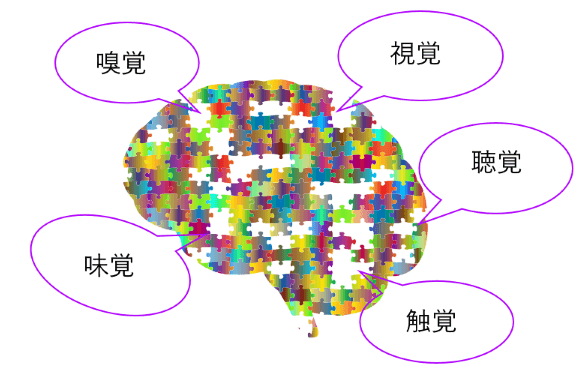

物事を認識する仕組みにおいて見たり聞いたりするのは、目や耳ではなく脳の仕事です。感覚器官から入ってくる情報は脳で処理されて初めて意味を持つものなのです。

外部から入ってきた情報を脳は一瞬のうちに処理しますその仕組みは以下です。 ①蓄積した情報を整理する。 ②良く使うもの関連する物をネットワークでつなぐ。

脳は、さながら高度なコンピュータシステムの役目を果たしています。

脳における情報の処理には、この様な一連の作業があるのですがLD(学習障害)を持った子どもは、こうした整理や、ネットワークでつなぐ部分が苦手な状態を指します。

私たち大人にも得意・不得意には偏りがあります。そしてこれが個性と呼ばれているものでもあります。

LD(学習障害)を持った子どもたちは、いわゆるこの個性が強く、認知に何らかのサポートが必要な状態であるということを大人は理解してあげていなくてはいけません。

ここからは、最も多いLDタイプ①「読み、書き、算数」が苦手なタイプの子どもたちについて更に2つのタイプに分け、その学習ポイントは何かを見ていきたいと思います。

LD(学習障害)のタイプ別、学習ポイント

読み書きが苦手(ディスレクシア)

言葉の理解には問題はなく自分の身の回りの事柄については話す言葉とその意味は把握できていますが、文字を読むのが苦手。その原因は色々あります。

リンゴを食べるという文を「リンゴ・を・たべ・る」等のように文の意味を捉えず1文字ずつ読む逐次(ちくじ)読みになってしまう。

「っ、ゃ、ょ」等の小さな文字が正しく発音できない。また、書く際にも正しい位置に書くことができない。

漢字が正確に書けない。ひらがな、カタカナは何とかついていけても漢字を学習するようになると問題が現れる子もいます。画数が多く、複雑な漢字ほど苦手です。

音読み、訓読みが苦手。1つの漢字が複数の読みを持っていると、とっさにどう読むのか判断ができない。

この様な子どもには文字の音のつながり、ひらがな一文字一文字、文の構造をきちんと丁寧に結び付けるようなトレーニングを取り入れます。

その後、語彙を増やしていくことが望ましいでしょう。言葉と物を関連付けるイメージトレーニングなども効果的だと言われています。

加えて、言葉の問題には聞き取りや話す力の偏りだけでなく会話を進める力(コミュニケーション力)も必要になってきます。

自分の考えを伝えることができなければ成長して社会に出た際、様々なトラブルに巻き込まれることにもなります。ですから言葉によるトラブルの改善も目指します。

そんな読み書きが苦手(ディスレクシア)な子どもにピッタリな教材が

オンライン学習教材「すらら」国語です。どんな教材か見ていきましょう。

ディスレクシア向け国語学習|3つの特徴

文字の形と音を上手く結び付ける力を養う ※1)

①文字分野では、同じ文字について様々なアプローチで練習をすることで文字と音を結び付けていきます。

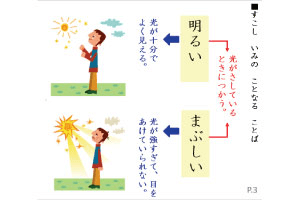

「りんご、みかん」は「果物」等のように上位概念と下位概念を捉える力を養う学習。 ※2)

②言葉分野では、具体→抽象、身近な言葉→社会的な言葉というように、ひとつひとつステップを踏んでトレーニングしていくことで、「学び方」を学習していきます。

助詞を使い分ける力、文章を正しく読む力、状況に応じた適切なコミュニケーションをとる力を養う学習 ※3)

③読解分野では、助詞の使い分けや文章全体を把握する練習を積み重ねていきます。また、言い方やニュアンスについても丁寧に学びます。

算数が苦手(ディスカリキュリア)

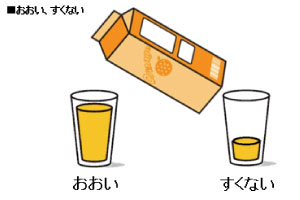

数や量の関係性をうまくつかめない。数の大小もしくは多い少ないを見分ける、数の感覚(ナンバーセンス)に問題がある。

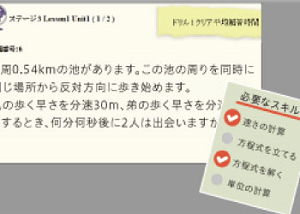

計算の手順がわからなくなる。段取りを立てて、効率的に行う「実行機能」に問題がある。

就学して算数から数学へ九九から掛け算、割り算などの学習になるにつれ作業が困難で追いつけなくなってきます。

また、時間や距離、お金の問題など日常生活で身につけておかなければトラブルになることも出てくるので学習面でのしっかりとしたサポートが大切になってきます。

算数が苦手だと計算問題ができないだけではなく、いくつかの条件を組み合わせて結論を導く「推論」の思考ができない問題も出てくるのでその辺のサポートも重要になってきます。

数の感覚(ナンバーセンス)の問題には絵(画像)やアニメーション、物語の中で例えたりするイメージング作業が効果的です。

実行機能の問題についてはパターン化して整理し、覚えるべきところを覚えさせる仕組みを用意しましょう。

そして我々が当たり前に思うものでも、繰り返し学習させてあげることが大切です。

親御さんの中には、自分の子どもが学習でどの部分がわかっていないのか、つまずきの原点がどこなのか把握するのが難しいという方々もいらっしゃいます。

そんな時にもオンライン学習教材「すらら」は最適です。

何がわからないのか、どこがわからなくなっているのかをはじめの段階できちんと把握し、そのつまづきの原点から学習をスタートするからです。

では、算数の学習は何が特徴かを見ていきましょう。

ディスカリキュリア向け算数学習|5つの特徴

多少、大小を瞬時に把握する力 ※4)

①多少、大小の把握が苦手な場合は、ある程度の理解ができるまでは似た問題を繰り返し解いていき、理解が進んできたら少し違った出題をして応用力を鍛えます。

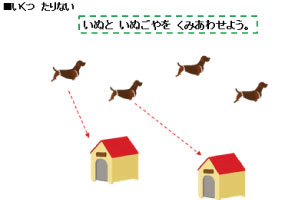

1対1で組み合わせを行う力 ※5)

②1対1の組み合わせが苦手な場合は、実際に手を動かしながら対応させる演習を行い、考えるプロセスを身につけられるようにトレーニングを行います。

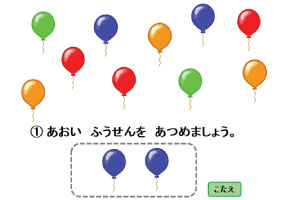

色や形などによる集合や抽象化を理解する力 ※6)

③集合や抽象化が苦手な場合は、色、形など比較的わかりやすいところからグループ分けをしていき、徐々に抽象的なものや違いの小さい問題に挑戦していきます。

数の順番を理解する力や 数を正しくカウントする力

④数の順番を理解する力と、⑤数を正しくカウントする力は、大人の目から見ればごく普通の当たり前のことですがLD(学習障害)を持つ子取っては繰り返す学習が必要になってきます。根気よく反復学習する必要があります。

LD(学習障害)の子どもが学びやすい9つの特徴

特徴①アニメのキャラクターが先生

先生は、キャラクターなのでリラックスして学べる。 ※7)

特徴②対話方式の授業で飽きない

対話しながら進めていくので飽きずに楽しい授業です。 ※8)

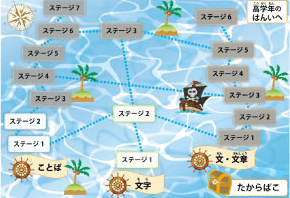

特徴③無学年方式で分かるところからスタート

自分がわかる所まで立ち戻って始められ学校・学年にとらわれない無学年方式。 ※9)

特徴④つまづきの原因をピンポイントで自動検出

つまづきを自動でピンポイント診断するのでつまづいていたミスがなくなります。 ※10)

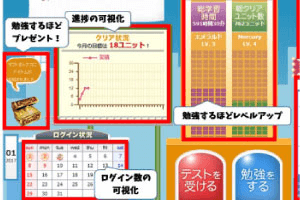

特徴⑤1人々に最適な難易度の問題を自動的に出題

子どもが理解できる難易度の問題を出題するので集中力が切れません。 ※11)

特徴⑥すららコーチが遠隔で保護者と子どもをサポート

すららコーチが子どもの特性を理解した学習サポートを遠隔で行うので安心です。 ※12)

特徴⑦全科目アニメ仕立てのストーリで楽しい学び

出てくるキャラクターと共にストーリを進めながら楽しく学んでいけます。 ※13)

特徴⑧ゲーム仕立てで随所に工夫と楽しみを配置

レベルアップやスタンプマークの収集などで楽しく学べます。 ※14)

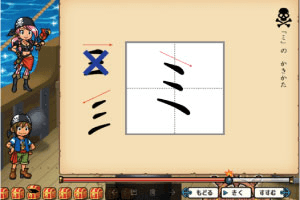

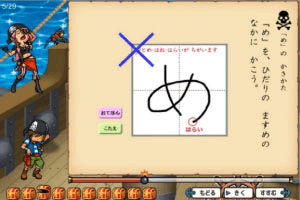

特徴⑨書写機能で文字を正しく判定

①とめ・はね・はらい ②書き順 ③字形が正しいかどうかを判定します。 ※15)

オンライン学習「すらら」は国からも高い評価を受けてる

2012年「日本eラーニング大賞文部科学大臣賞」を受賞 ※16)

塾や家庭教師、その他の学習教材には見られない独自の学習システムは現在では多くの学習現場で導入されています。

その数、延べ11万人の生徒への利用実績があるオンライン学習教材です。

成績を上げるために必要な「理解」「定着」「活用」のすべてを満たす唯一無二の教材として、その機能や成果が評価を受けています。

2012年には、日本eラーニングアワードで教育部門の最高峰である「日本eラーニング大賞文部科学大臣賞」を受賞しています。

またオンライン教材「すらら」は、子どもの発達科学研究所と共同開発をした子どもの脳の発達、それもLD(学習障害)の傾向にある子どもたちの特性に応じた内容になるよう開発された公認の学習教材

です。

まとめ

ここまで、LD(学習障害)の子どもの支援にはどのような注意点があり、最適な方法はなにか、LD(学習障害)の子ども向けに開発されたオンライン学習教材「すらら」はまさにそんな子どもたちにピッタリの支援教材であるというお話をしてまいりました。

LD(学習障害)の子どもたちは「ほかのみんなと同じにできない」だけであって、その子に適したやり方を見つけてあげれば出来るようになり他の子同様、学習成果は伸びていきます。

LD(学習障害)とその子ども達の”学び”について考えることは、個性と子ども一人ひとりに合った学習指導法を工夫する事に他なりません。

今まで学習に困難があった子どもたちがこのオンライン学習教材「すらら」と出会って「出来た!!」「わかった!!」「楽しい!!」そんな成功体験を増やしていける一助となれば幸いです。

【引用元】※1)~16) オンライン学習教材「すらら」より

コメント